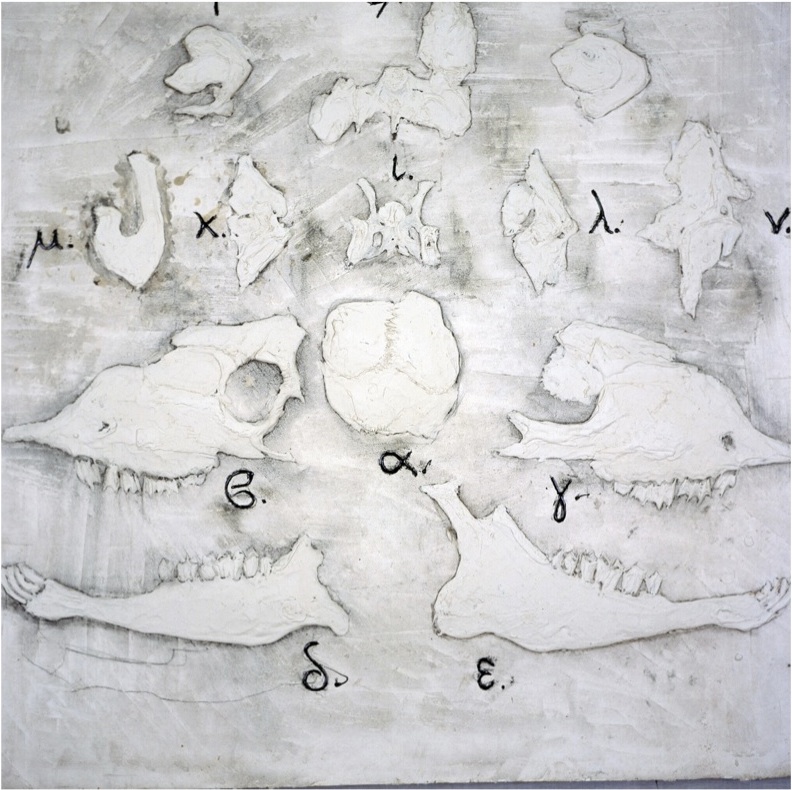

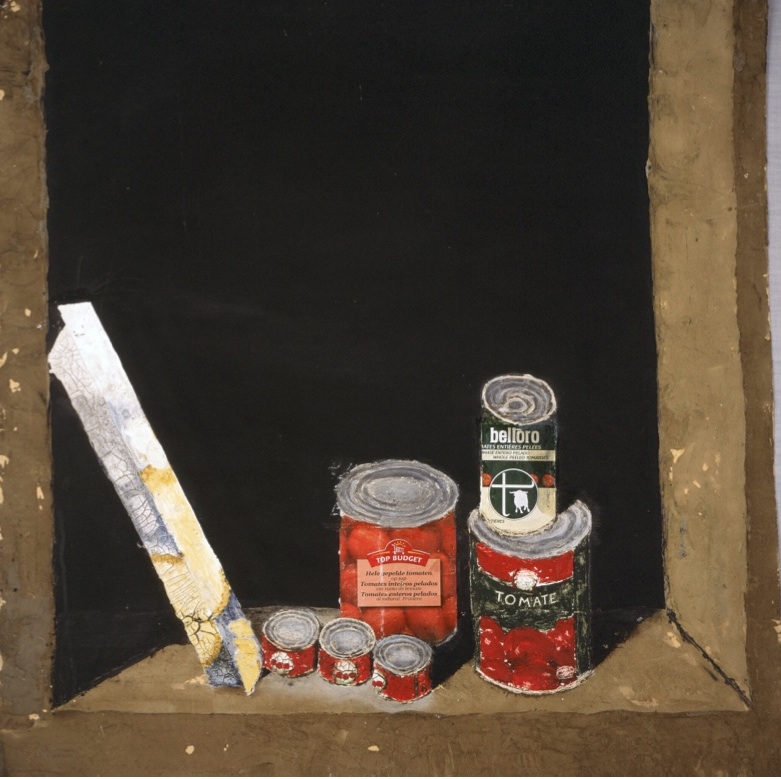

Peinture d’Agathe Rousset tirée de sa série « Flux, Reflux, Superflus »

Étrangement, dans les foisonnants débats sur les rapports entre caste et classe, les quelques analyses éparses de Marx sur le sujet sont rarement évoquées. Probablement parce qu’elles sollicitent une notion au destin pour le moins ambigüe dans le marxisme, la division du travail. Nous nous proposons ici de revenir brièvement tant sur ces analyses de Marx, sur la réalité des rapports entre caste et division du travail aujourd’hui en Inde, sur la trajectoire de ce concept et sur sa validité pour penser la restructuration capitaliste entamée dans les année 70 et ses effets sur les classes dans le pays métropolitains.

Comme il existait une utile ( quoique par bien des moments lourdement mécaniste et orthodoxe) synthèse des analyses de Marx sur les castes de la théoricienne marxiste et féministe indienne Ranganayakamma, nous nous permettons de traduire directement son texte, qui constitue par ailleurs en soi un document sur une certaine prose marxiste indienne (version originale disponible ici)

Ranganayakamma : Marx sur les castes

Marx n’a pas écrit de traité spécifique sur la « caste » comme il a pu en écrire un sur le capitalisme sous le titre de « Capital ». Néanmoins, dans ses écrits, il a donné quelques observations sur le système des castes en Inde et sur certains systèmes d’organisation semblables dans d’autres pays. Grace à ces remarques, il nous est possible de comprendre sa conception des castes et la solution qu’il envisageait à ce sujet.

Il y a des gens en Inde, comme partout ailleurs dans le monde, qui s’opposent à la théorie de Marx ( en connaissance, méconnaissance ou connaissance partielle des choses). Ces critique indiens expriment deux types d’opinions sur la théorie de Marx : 1) La théorie de Marx était valable pour l’Europe du XIXe siècle mais elle n’est désormais même plus pertinente pour analyser ces pays 2) La théorie de Marx est peut-être valable pour d’autres pays mais n’est pas pertinente concernant l’Inde car y existe le système des castes et que celui-ci ne rentre pas dans le champ de cette théorie.

Ce sont les deux critiques de la théorie de Marx. Toutes deux sont complètement fausses. Puisque la théorie de Marx parle de « rapports de production », elle s’applique à toutes les aspects de toutes les sociétés, à tous les rapports sociaux. Toutes les sociétés se développent en termes de « rapports de production ». La nature d’une société correspond à la nature de ses rapports de production.

Marx analysait ces rapports de production. Il analysait « l’exploitation du travail » qui a lieu depuis des centaines et des milliers d’années dans le cadre de ces rapports de production. Il a analysé les différents types de problèmes qui surgissaient du fait de l’exploitation du travail. Il a indiqué la solution à ces problèmes. C’est donc notre responsabilité de comprendre nos problèmes. Tout d’abord nous devons établir si il y a exploitation du travail aujourd’hui en Inde. Nous devons également établir si la question de la caste s’inscrit dans la sphère des rapports de production. Si nous établissons qu’il y a une connexion entre caste et travail, alors nous pouvons sans aucun doute parvenir à la conclusion que la théorie de Marx s’applique aussi à l’Inde.

Tous les problèmes des sociétés humaines sont liés aux rapports de production. Puisque la caste est une interaction humaine, elle rentre dans le champ d’une théorie qui analyse les rapports de production. La théorie de Marx s’applique à tous les pays, y compris l’Inde, qui sont fondés sur l’exploitation du travail et le classes, puisque c’est la seule théorie qui a découvert et expliqué l’exploitation du travail.

De plus, cette théorie explique pourquoi les rapports humains devraient être établis sur la base de la valeur d’usage et quels types de problèmes surgissent si ce n’est pas le cas. Cette théorie sera donc un guide utile pour organiser la société dans le futur, quand l’exploitation du travail aura été abolie.

Bien que le système des castes constitue un problème spécifique de l’Inde, nous pouvons saisir comment la théorie de Marx reste pertinente si nous comprenons le rapport de ce système au travail. Si nous observons les castes -même superficiellement- nous découvrons certaines distinctions évidentes parmi celles-ci : il y a de hautes et de basses castes. Comment établit-on cette distinction entre haut et bas ? En règle générale, les hautes castes sont celles qui possèdent la terre, le capital et l’argent; ce sont elles qui sont hégémoniques et dirigent l’organisation sociale et l’administration. De même, toujours en règle général, toutes les basses castes ne possèdent rien, elles sont composées de travailleurs et de serviteurs, elles subissent l’hégémonie et la domination des hautes castes et vivent dans la plus abjecte pauvreté et la plus grande infériorisation sociale.

Les hautes castes vivent sans travailler. Et si elles travaillent, ils s’agit d’une activité intellectuelle et « pure ». La situation des basses castes se situe absolument à l’opposé. Il est impensable pour les basses castes d’imaginer vivre sans travailler. Le type de travaux qu’elles accomplissent se trouvent au plus bas de l’échelle du travail manuel. Tous les types de travaux liés au nettoyage, et qui sont nécessaires à cette société, sont de la responsabilité de ces castes.

Selon les lois de l’économie, le travail intellectuel possède une plus grande valeur que le travail manuel. Cela s’appuie sur la loi naturelle de formation de la valeur. Les valeurs des différends types de travaux se forment différemment selon les ressources que l’on doit acquérir pour accomplir telle ou telle tâche. Il n’y a rien de « mauvais ou de faux » dans tout cela. Comme le travail intellectuel possède plus de valeur que le travail manuel, une personne qui accomplit des tâches intellectuelles reçoit un revenu plus important que celle qui accomplit des tâches manuelles. Les sociétés basées sur l’exploitation accroissent le fossé naturel entre les valeurs des différents types de travaux. Donc ces sociétés et leurs conventions payent le travail intellectuel au dessus de sa valeur et le travail manuel en deçà de la valeur qu’il possède fondamentalement. Les sociétés basées sur l’exploitation exploitent plus intensément le travail manuel, et en particulier celui situé au plus bas de l’échelle. Si nous considérons un docteur et travailleur agricole dans une société fondée sur l’exploitation, nous voyons des différences inimaginables entre leurs revenus et leurs modes de vie, bien que tout deux travaillent.

Dans ce système, qui a cours depuis très longtemps, une classe qui a fait de tous les moyens de production sa propriété, vit de l’exploitation du travail en extorquant une rente du sol, intérêt et profit du capital au nom des droits de propriété, sans accomplir aucun travail. La division du travail qui a émergé de ces rapports d’exploitation attache toujours les populations laborieuses à un type de travail. Un travailleur manuel doit se languir dans le même type de tâche toute sa vie. Il ne peut pas s’attendre à ce qu’on lui demande d’accomplir un quelconque travail intellectuel ou qu’on lui donne l’éducation que ce dernier suppose. Les travailleurs intellectuels comme les docteurs, les ingénieurs et les scientifiques n’ont jamais besoin d’accomplir de tâches manuelles. Ils n’ont même pas besoin de se sentir responsables de nettoyer leurs propres saletés.

Le fait qu’une section de la population dans une société donnée vive sans travailler suppose que c’est l’autre partie de la population qui doit tout faire. C’est ce qui arrive en Inde comme partout ailleurs. Le fait que les hautes castes de l’Inde mènent leur existence sans accomplir de tâches manuelles ou « polluantes » suppose qu’elles rejettent ce fardeau sur les basses castes. Tout cela est lié à la question de la division du travail. C’est une question de division du travail si une classe ne travaille pas et vit du travail des autres. De plus c’est une question de division du travail, si une personne est attachée exclusivement à un seul type de tâche. La formation des castes ne s’est pas faite sans rapport avec le travail et les rapports de production. Les rapports de caste sont l’un des nombreux problèmes qui ont surgis du fait de rapports sociaux déséquilibrés. C’est un problème qui est imbriqué à celui de la nature des rapports de production, sa loi de la valeur, sa division du travail et ses droits de propriété.

Ce n’est donc qu’au travers des catégories économiques et conceptuelles du marxisme – c’est à dire la valeur d’usage, le travail intellectuel, le travail manuel, la valeur travail, la valeur de la force de travail, les rapports de propriété, etc- que nous devons saisir la question des castes.

Marx ( avec Engels) a évoqué pour la première fois les castes en Inde dans L’idéologie Allemande. Il a donné quelques observations et offert des explications sur les castes à six ou sept occasions notamment dans Le Capital. Grâce à ces remarques et au Capital, nous pouvons comprendre la question des castes et saisir sa solution. Selon la théorie de Marx, ce sont les rapports matériels qui sont le moteur de l’histoire. Si cela est vrai ces rapports matériels prennent la forme des rapports de production. Pourtant depuis des temps immémoriaux règne chez les philosophes en ce qui concerne l’évolution historique une conception idéaliste. C’est une conception selon laquelle le moteur de l’histoire c’est la volonté de dieu ou des rois qui l’incarnent, ou des leaders religieux ou de quelque force supranaturelle. Il y a idéalisme si on est incapable de saisir la base matérielle d’un problème.

Critiquant les conceptions fausses du procès historique en général et la conception idéaliste des post-hégéliens allemands en particulier, Marx faisait cette remarque sur la caste dans L’idéologie allemande :

« Si la forme rudimentaire sous laquelle se présente la division du travail chez les Indiens et chez les Égyptiens suscite chez ces peuples un régime de castes dans leur État et dans leur religion, l’historien croit que le régime des castes est la puissance qui a engendré cette forme sociale rudimentaire. »

La question est de savoir si c’est la division du travail qui donne naissance aux castes ou si c’est les castes qui donnent naissance à la division du travail. Selon Marx c’est la division du travail qui est primordiale. C’est ainsi que se sont formées les occupations spécifiques de caste dans l’époque suivante. Pourtant les historiens ont considéré la caste comme primordiale et ayant débouché sur cette division du travail. D’où la critique de Marx.

Comment les castes ont-elles émergées dans la société ? Il doit bien avoir une cause à cette émergence. Et cette cause constitue un trait fondamentale de la société. Différents types d’activités sont nécessaires pour assurer la perpétuation de l’espèce. Et quand différents types d’activité se développent, des divisions en leur sein vont émerger. Si nous laissons de côté la question « comment une telle division du travail s’est transformée », la base de départ essentielle c’est l’existence de différents types d’activité.

Quand on observe ce que font les castes, nous constatons que les castes accomplissent différents types de travaux. Des temps anciens jusqu’à aujourd’hui, il y a eu une connexion entre les castes et ces différents types de travaux. En suivant un simple raisonnement logique, nous pouvons saisir que la divisions entre différents types de travaux s’est elle-même transformée en castes. Toutefois la division du travail existe dans tous les pays et les sociétés. Pourquoi la division du travail s’est-elle en Inde transformée en castes ?

Tous ceux qui ont conduit des recherches considérables sur ce sujet n’ont pas offert de réponse à cette question. Les chercheurs n’ont pas été en mesure d’aller plus loin que le constat : « On ne trouve pas de castes partout, elles n’existent qu’en Inde. » Notre objectif reste donc de trouver une réponse à cette question des castes. Afin de trouver cette réponse, nous devons établir si « la division du travail a donné naissance aux castes ou si ce sont les castes qui ont donné naissance à la division du travail. » Si nous ne pouvons établir ce qu’il en est nous ne pouvons pas avancer vers une solution plus générale.

Nous avons vu que selon Marx, la division du travail est primordiale et que c’est elle qui s’est cristallisée en système des castes. La solution pour en finir avec le système des castes c’est donc de transformer la division du travail qui a créé le problème. Le premier changement doit être d’intégrer dans le processus de production la classe qui ne travaille pas mais vit de l’exploitation. La classe laborieuse ( ci-après la classe ouvrière) qui subit l’exploitation doit mener cette lutte. Cette lutte de classe a commencé dès l’époque de l’esclavage.

Tous les basses caste qui accomplissent des tâches manuelles font partie de la classe ouvrière. Cette classe doit réaliser que l’abolition des rapports d’exploitation du travail est son but. De plus, elle doit changer la division du travail dans le cours de sa lutte. Ce changement devrait être tel que chaque individu accomplira tout autant certaines tâches intellectuelles que certaines tâches manuelles au lieu de la séparation entre travail intellectuel et manuel existant aujourd’hui. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit pouvoir accomplir un vaste spectre de tâches. Nous devons établir et développer ces rapports de travail graduellement à travers diverses expérimentations. C’est la seule voie de libération pour les basses castes qui subissent le travail manuel et la servitude depuis plusieurs milliers d’années. Et cette libération n’est possible qu’à travers les luttes de classe.

En décembre 1846, un intellectuel russe, Annenkov, demanda son avis à Marx sur le livre de Proudhon La philosophie de la misère. Répondant à la lettre d’Annenkov, Marx remarque que Proudhon ne saisit pas la nature exacte de la division du travail qu’il considère comme identique à travers les époques. Marx écrit ainsi à Annenkov :

« Mais le régime des castes n’était-il pas une certaine division du travail ? Et le régime des corporations n’était-il pas une autre division du travail ? Et la division du travail du régime manufacturier, qui commence au milieu du xviie siècle et finit dans la dernière partie du xviiie siècle en Angleterre, n’est-elle pas aussi totalement distincte de la division du travail de la grande industrie, de l’industrie moderne ? »

En 1847 Marx publia une critique de Proudhon, Misère de la philosophie, dans laquelle on lisait :

« Sous le régime patriarcal, sous le régime des castes, sous le régime féodal et corporatif, il y avait division du travail dans la société tout entière selon des règles fixes. Ces règles ont-elles été établies par un législateur ? Non. Nées primitivement des conditions de la production matérielle,elles n’ont été érigées en lois que bien plus tard. C’est ainsi que ces diverses formes de la division du travail devinrent autant de bases d’organisation sociale. Quant à la division du travail dans l’atelier, elle était très peu développée dans toutes ces formes de la société. »

En commentant comment « les économistes capitalistes ne saisissent pas le rapport entre production et distribution », Marx fait , dans sa Contribution à l’économie politique de 1859, cette référence aux castes :

« Ou bien un peuple, par la révolution, brise la grande propriété et la morcelle ; il donne donc ainsi par cette nouvelle distribution un nouveau caractère à la production. Ou bien enfin la législation perpétue la propriété foncière dans certaines familles, ou fait du travail un privilège héréditaire et lui imprime ainsi un caractère de caste. Dans tous ces cas, et tous sont historiques, la distribution ne semble pas être organisée et déterminée par la production, mais inversement la production semble l’être par la distribution. »

Dans son article de 1853 « Les conséquences futures de la domination britannique aux Indes », Marx donnait son point de vue sur les castes et la division du travail ;

« L’industrie moderne, résultant du système ferroviaire, va dissoudre les divisions héréditaires du travail, sur lesquelles reposent les castes indiennes, ces obstacles décisifs au progrès et à la puissance indienne. (..) Tout ce que la bourgeoisie anglaise sera obligée de faire n’entraînera ni la libération de la masse du peuple ni l’amélioration de sa situation sociale qui ne dépendent pas seulement du développement des forces productives, mais encore de leur appropriation par le peuple. Mais ce qu’ils ne vont pas manquer d’accomplir c’est de poser les bases matérielles pour ces deux processus. »

De ce que disait Marx ( que « l’industrie moderne va dissoudre les divisions héréditaires du travail ») nous pouvons déduire que cela transformait des aspects de la division du travail traditionnelle. Mais il dit que ces changements ne suffiront pas à libérer la classe ouvrière. Il dit aussi que la classe ouvrière doit mener des luttes contre les classes propriétaires pour pouvoir s’approprier les moyens de production. Ainsi les moyens qui permettent à la classe exploiteuse d’extorquer la rente foncière, les intérêts et profits au dépend de la classe ouvrière seront abolis. De là découle la nécessité pour cette classe de vivre de son propre travail. Quand tout le monde travaillera, le rapport maître-ouvrier se transformera en rapport de producteurs égaux entre eux. Nous devons transformer les rapports de travail partout où ils sont inégaux. Les changements dans la division du travail entre les castes, les changements dans la division du travail traditionnel entre les hommes et les femmes, tout cela participe de ce processus.

C’est seulement en suivant la voie des luttes de classe contre l’exploitation du travail qu’il est possible pour la classe ouvrière de transformer les formes variées de « rapports sociaux déséquilibrés » et de nous libérer de l’esclavage au service de la classe des maîtres. Si toutes les basses castes font partie de la classe ouvrière et si elles vivent selon une division du travail traditionnelle fondée sur l’exploitation, l’élimination de ces rapports de production sera donc la solution correcte pour libérer ces castes.

Voici les remarques de Marx sur les castes telles qu’elles apparaissent dans le premier volume du Capital paru en 1867 :

« La manufacture produit la virtuosité du travailleur de détail, en reproduisant et poussant jusqu’à l’extrême la séparation des métiers, telle qu’elle l’a trouvée dans les villes du moyen âge. D’autre part, sa tendance à transformer le travail parcelle en vocation exclusive d’un homme sa vie durant, répond à la propension des sociétés anciennes, à rendre les métiers héréditaires, à les pétrifier en castes, ou bien, lorsque des circonstances historiques particulières occasionnèrent une variabilité de l’individu, incompatible avec le régime des castes, à ossifier du moins en corporations les diverses branches d’industries. Ces castes et ces corporations se forment d’après la même loi naturelle qui règle la division des plantes et des animaux en espèces et en variétés, avec cette différence cependant, qu’un certain degré de développement une fois atteint, l’hérédité des castes et l’exclusivisme des corporations sont décrétés lois sociales. » ( Livre I Chapitre XIV section II)

A la suite de ce passage Marx citait un autre auteur dans ses notes de bas de page :

« « Les arts aussi… sont arrivés en Egypte à un haut degré de perfection. Car c’est le seul pays où les artisans n’interviennent jamais dans les affaires d’une autre classe de citoyens, forcés qu’ils sont par la loi de remplir leur unique vocation héréditaire. Il arrive chez d’autres peuples que les gens de métier dispersent leur attention sur un trop grand nombre d’objets. Tantôt ils essayent de l’agriculture, tantôt du commerce, ou bien ils s’adonnent à plusieurs arts à la fois. Dans les Etats libres, ils courent aux assemblées du peuple. En Egypte, au contraire, l’artisan encourt des peines sévères, s’il se mêle des affaires de l’Etat ou pratique plusieurs métiers. Rien ne peut donc troubler les travailleurs dans leur activité professionnelle. En outre, ayant hérité de leurs ancêtres une foule de procédés, ils sont jaloux d’en inventer de nouveaux. » (Diodorus Siculus Bibliothèque historique, 1.1, c. LXXIV.)

L’artisanat a atteint un tel niveau de développement en Egypte car une loi prévoyait que les artisans ne devaient effectuer qu’un seul type de tâche. Ils n’avaient pas le droit, sous peine de punition, de s’adonner à d’autres travaux. Chaque métier devint une occupation spécialisée. C’est aussi une question liée à la division du travail. De même que nous ignorons pourquoi les castes n’ont émergé qu’en Inde, nous ne savons pas pourquoi ces restrictions et les sévères punitions qui leur étaient associées n’existaient qu’en Egypte. Nous pouvons seulement constater que c’est cette forme qu’a prise la division du travail en ces temps et lieux.

Avec le développement du capitalisme, les formes de la division du travail à travers le monde sont en train de changer dans une certaine mesure. Ces changements se produisent en Inde également. Les règles encadrant les occupations héréditaires ont changé. Néanmoins ces changements ne sont pas d’une ampleur telle qu’ils pourraient mener à l’élimination de l’institution qu’est la caste. Les activités déterminées par la caste restent prévalentes pour la majorité de la population de basse caste. Leur situation économique leur interdit d’abandonner leurs activités déterminées par la caste et d’accéder au travail intellectuel.

Si on s’appuie sur les observations de Marx, on comprend que la base de la caste c’est la division du travail du passé. Il n’y a toutefois pas d’explication pourquoi cela ne s’est produit qu’en Inde. Le système des castes est un type de division du travail. Bien qu’il n’y ait pas de lois qui défendent les distinctions de caste, toutes les conditions sociales travaillent à leur persistance. (…)

Pourtant les intellectuels des basses castes n’ont pas encore ouvert les yeux sur cette réalité. Ils n’ont pas encore saisi la différence entre l’aumône des emplois réservés et des quotas que leur jette tactiquement la classe exploiteuse et la véritable libération. Satisfaits des opportunités offertes à une poignée de la population sous la forme des emplois réservés, ils considèrent le maintien permanent de leur position de basse caste comme une protection. Ils pensent que leur objectif est de s’immiscer dans le gouvernement existant de la classe exploiteuse.

Imaginez que se forme en Inde un gouvernement où les représentants des Scheduled Castes et tribus et des Backward Classes constituerait la majorité ! Que pourrait faire ce gouvernement pour éliminer la caste ? Quel serait leur programme dans ce domaine ? Comment abolirait-il les rapports de propriété et d’exploitation? Avec quel programme changera-t-il les conditions économiques des basses castes qui vivent en accomplissant toutes les tâches considérées comme impures ?

Au mieux, ce gouvernement promulguera des lois stipulant quelques recommandations brouillonnes du genre : » N’observez pas les distinctions de caste ! » Que peut-il obtenir avec de telles lois ? Peut-il arranger un mariage entre une fille brahmane et un garçon chamar par le moyen de la loi ? Comment peut-il faciliter le mariage intercaste sans changer les conditions économiques ? Peut-il administrativement changer ne serait-ce qu’un seul aspect des rapports sociaux ? Qu’accomplira alors un gouvernement des basses castes quand il prendra les rênes du pouvoir ?

Voilà ce qu’il accomplira : Il organisera le partage du butin de l’exploitation du travail. Il mettra la bourgeoisie des basses castes à la remorque de la bourgeoisie des hautes castes. Il existe d’ores et déjà des gouvernements régionaux de basse caste. Leur seul but est de créer une bourgeoisie Dalit Bahujan. Savez-vous ce que cela signifie ? Rien de plus que l’exploitation de la masse des basses castes par la bourgeoisie issue de ses rangs ! Voilà ce qui sera l’oeuvre des gouvernements des basses castes.

Ranganayakamma ( Article de 2014)

Castes et division du travail aujourd’hui en Inde

C’est probablement sur ce point, plus qu’ailleurs, que le discours de la « modernisation inéluctable fossoyeuse des castes » s’est perpétué. Pas entièrement à tort en effet : beaucoup de métiers traditionnellement affectés à telle ou telle basse caste ont été largement marginalisés par l’arrivée de nouvelles technologies ou biens de consommation ( on pense ainsi aux castes de tailleurs, potiers, cordonniers, etc). De plus on s’accorde en général à considérer que tout le système d’obligations mutuelles qui soutenait cette division du travail traditionnelle, le « système jajmani », a en grande partie cessé de jouer dans la majorité du pays un quelconque rôle sous les coups de boutoirs de la monétarisation, de la réforme agraire et des migrations. Ces dernières, en ouvrant de nouveaux horizons professionnels et sociaux, étant censées venir achever une affectation héréditaire des tâches qui ne fut de toute façon jamais absolue et exclusive ( voir à ce sujet les précisions de Robert Deliège dans Les castes en Inde aujourd’hui p.168 et suivantes).

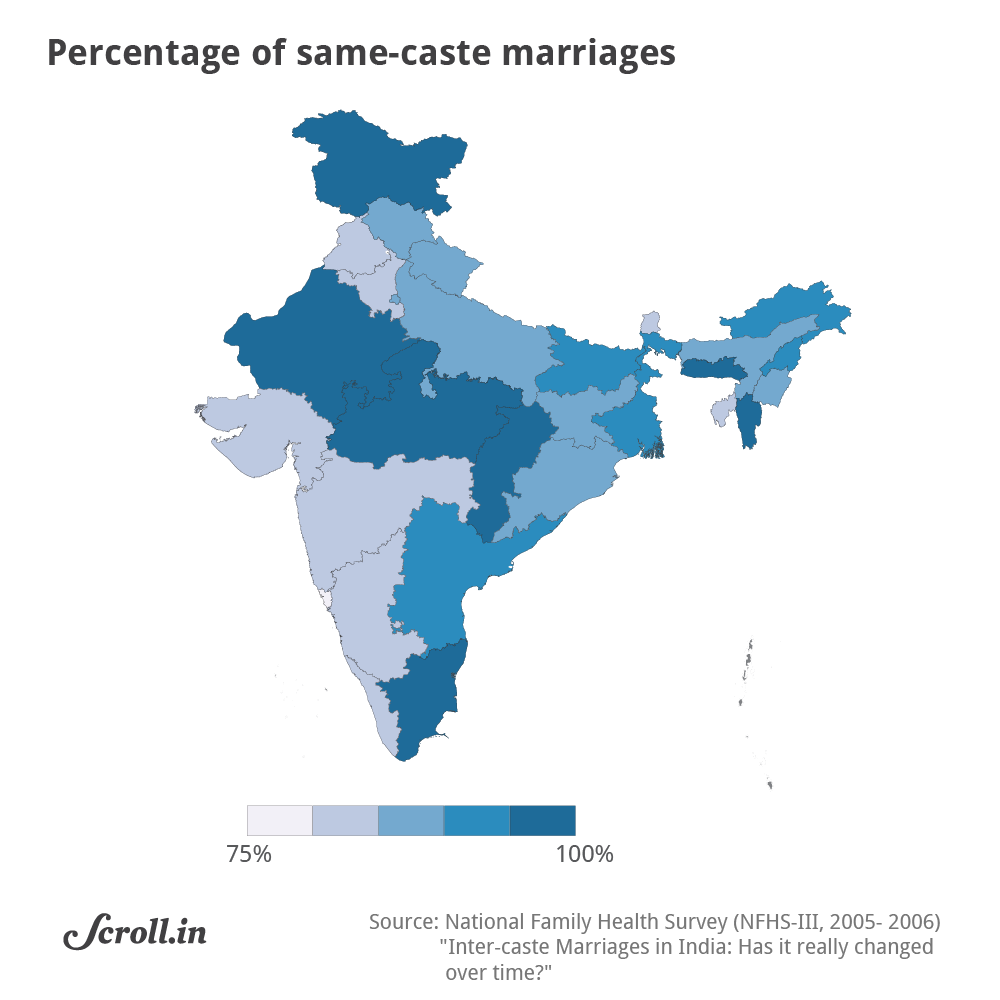

Pourtant on peut d’ores et déjà noter que, malgré son indéniable déclin en ville comme à la campagne, la notion de pollution rituelle continue de jouer un rôle non négligeable dans la distribution des emplois les plus dangereux et insalubres : ainsi la gestion des déchets, des égouts (avec les risques et conséquences tragiques que l’on sait), des carcasses d’animaux morts ( avec là aussi la menace de représailles des activistes de l’extrême droit hindoue), le travail du cuir réservés à divers groupes dalits sans que le statu-quo apparaisse parti pour changer, quoique politiciens et démagogues puissent en rajouter dans la compensation symbolique ( voir par exemple : « Casting the ‘Sweepers’: Local Politics of Sanskritisation, Caste and Labour » de Nicolas Jaoul). Ou encore, de façon plus folklorique, la vieille division rituelle du travail se maintient également dans l’arrière salle de bien des restaurants ( où seuls les brahmanes ont le droit de cuisiner, voir « What the signboard hides: Food, caste and employability in small South Indian eating places » de Vegard Iversen et P.S. Raghavendra). Les volées de statistiques plus ou moins fiables croisées au fil des textes ( 17,5% des hommes et 8,1% des femmes travaillent toujours dans le secteur traditionnel de leur caste, un paysan a en moyenne 3 fois plus de chances d’intégrer le métier traditionnel de sa caste que de trouver un emploi ailleurs, 91% des membres des conseils d’administration des grandes entreprises privées indiennes sont issus des hautes castes alors que celles-ci ne représentent que 5% de la population, etc ) viennent confirmer ce tableau très mitigé…

Comme toujours au sujet des castes, ce théorème de la modernisation grande niveleuse et émancipatrice est donc une fois plus assez largement démenti. D’où la prolifération d’une littérature académique franchement vaine recyclant sur l’Inde les analyses occidentales des « discriminations », de la mobilité sociale ou du rôle des identités sur le marché du travail ( Une perle tiré d’un texte parmi d’autres : « Le système des castes est une forme d’organisation économique qui empêche une allocation optimale des ressources »), ce qui permet à force de bons sentiments, d’équations et de doctes préconisations d’enterrer sous le jargon la véritable question centrale, celle de la continuité entre le système traditionnel et l’économie libéralisée.

A rebours de ces vaseuses mises au « gout du jour » universitaires, la chercheuse Barbara Harris-White propose dans ses nombreux travaux et notamment son livre India Working une analyse plus subtile et utile : « Le caste a une capacité déconcertante à se dissoudre, à mesure que les aptitudes prescrites cèdent la place à des aptitudes acquises (telles que les compétences, la conformité et la confiance, l’expérience et la compétence créative), et que le capital devient mobile. Mais en même temps, elle persiste et se transforme en tant que structure régulatrice de l’économie – et ce, parfois au même endroit. » Et plus concrètement : « Les théories de la modernisation supposaient une dissociation croissante des castes d’avec les assignations héréditaires de métier puisque les barrières à l’entrée de bien des professions disparaissaient et que de nouveaux biens, professions et technologies se diffusaient. Mais pourtant la caste continue de jouer un rôle majeur comme prescripteur social de l’activité professionnelle, même dans cette phase de diversification économique. On peut toujours observer des des clusters de caste même dans les secteurs les plus avancés et le rôle des liens de caste dans l’usage des technologies anciennes ou nouvelles, dans les rapports marchands et les services. » Selon Barris-White ce « retravail de la caste » dans la modernisation capitaliste aboutit à sa reconfiguration sous un mode « corporatiste » : » La variété des façons apparemment lentes et non systémiques dont la caste est transformée tend en fait dans une direction principale : fournir un soutien au capital local pour assoir son hégémonie politique, culturelle et idéologique sur les sociétés locales. La forme de régulation économico-social qui émerge de la transformation et de la sécularisation de la caste est nettement corporatiste. »

A côté la persistance non négligeable des activités traditionnelles de caste, c’est donc une articulation nouvelle entre domination et exploitation de caste et de classe, principalement via la migration, qui aboutit à une nouvelle division du travail toujours centrée sur le confinement des dalits et des tribaux dans les activités les moins qualifiés et les plus difficiles. Pryankia Jain et Amrita Sharma constate ainsi dans « Super-exploitation of Adivasi Migrants (…) » : « L’industrie Textile au Gujarat est dominée par des entreprises ethniques, la chaîne de valeur présentant un haut niveau de segmentation selon des lignes de caste et de tribu et de lieu d’origine tant dans la propriété des moyens de production que dans l’embauche de main d’oeuvre. Au niveau de la propriété, l’ensemble de la chaîne de valeur (à l’exception du segment du fil) est dominée par des castes supérieures telles que les Patels, les Khatris, les Ranas, les Jains et les Rajputs. Le segment en aval des points de vente de saris est particulièrement dominé par les Jains et les Rajputs du Rajasthan, qui ont tendance à embaucher des migrants de leur propre communauté pour occuper des postes de superviseurs et d’aides de magasin. Ces communautés contrôlent également les intermédiaires entre les différents segments de l’industrie, comprenant un grand nombre de courtiers et de marchands qui font le lien entre l’offre et la demande. Tout au long de la chaîne de valeur de cette industrie, des millions de travailleurs migrants originaires d’Odisha, d’Uttar Pradesh, du Bihar et du Rajasthan sont employés, travaillent et vivent dans des conditions difficiles. Les Adivasis (tribaux) du sud du Rajasthan se retrouvent dans le segment le plus vulnérable de l’industrie, dans le travail marginal et sous-traité de la coupe, du pliage et de l’emballage des saris, qui exige un travail éreintant pour des salaires qui stagnent depuis des décennies. Ces unités appartiennent à de petits entrepreneurs qui emploient entre 5 et 20 travailleurs, principalement originaires du sud du Rajasthan. Ces unités de coupe de saris constituent le monde clandestin de l’arrière-cour du marché textile de Surat, présenté comme le plus grand du genre en Asie. »

Rien de bien nouveau si on pense à ce qui pratiquait déjà au début du XXeme siècle dans les grandes filatures de Bombay [ voir notre post sur le monde ouvrier dans la catégorie « Caste et classe »] mais la superposition pour le moins kaléidoscopique des formes anciennes et nouvelles d’exploitation donne toutefois à la structuration des rapports d’exploitation dans certains secteurs une allure on ne peut plus moderne. Toujours sur le textile et la division du travail, on trouvera de nombreux éléments dans deux textes Grace Carswell et Geert De Neve (« T-shirts and Tumblers: caste, dependency and industrial work in Tiruppur’s textile belt, Tamil Nadu » et « From field to factory: Tracing transformations in bonded labour in the Tiruppur region, Tamil Nadu« ) Analysant la persistance du « servage par dette » des basses castes par les hautes castes comme moyen de se garantir disponibilité et docilité de la main d’oeuvre, les deux auteurs soulignent néanmoins la nécessité d’une approche territoriale fine des rapports d’exploitation, y compris en ce qui concerne la division du travail. Ainsi, alors que dans la grande ville industrielle, Tiruppur, la caste ne semble plus jouer le même rôle et les dalits peuvent espérer accéder à différentes tâches dans l’entreprise et donc espérer monter dans l’échelle hiérarchique, chez les sous-traitants basés dans les villages alentours qui font tout pour restreindre la mobilité de leurs travailleurs ( leurs relais politiques ayant par exemple fait obstacle à la création d’une ligne de bus pouvant les relier à la grande ville), les tâches restent assignées à vie et aucune mobilité n’est envisageable, quoique la pénurie de main d’oeuvre semble peu à peu, là comme ailleurs et à d’autres époques, remplir sa vieille « mission civilisatrice ».

Ce large spectre de situations locales et les interactions constamment mouvantes, et travaillées par des conflits quotidiens, des modes traditionnels et modernes d’exploitation font qu’à défaut d’un impossible panorama de leur rapport actuel à l’échelle du sous-continent, on peut certes constater que l’implication réciproque entre système des castes et division du travail est loin d’être une dynamique dépassée ou en voie de l’être et ce ne sont pas les incantations académiques à l’optimum et autres recettes technocratiques qui y changeront grand chose…

Une centralité ambigüe ? : la division du travail dans le marxisme

Comme l’a noté n’importe quel lecteur attentif de Marx, la division du travail acquiert dans son oeuvre de jeunesse ( des manuscrits de 44 à L’idéologie Allemande) une centralité qu’elle perd par la suite. Plutôt que de se livrer à un de ces énièmes, et oh combien vains !, numéros d’exégèse tant à la mode de nos jours mieux vaut sur ce sujet citer longuement la section « Division du travail manuel et intellectuel » du Dictionnaire critique du marxisme où Balibar donne une analyse, presque involontairement pertinente par moment, de cette trajectoire : « Ces choix opérés par Marx paraissent liés à des difficultés très profondes. C’est d’abord le risque de construire une nouvelle philosophie de l’histoire universelle, dans laquelle le concept du communisme ne se distinguerait pas vraiment d’autres figures classiques de la fin de l’histoire. Plus profondément, c’est la difficulté de caractériser le sens de la tendance au communisme par rapport au travail, le contenu de la « libération » à laquelle aspire le prolétariat : soit libération par rapport au travail lui-même (non seulement en tant que travail exploité, mais en tant que contrainte naturelle, qu’il faudrait réduire au minimum, puisque « de toute façon le règne de la liberté ne commence que là où s’arrête la nécessité ») (K.); soit transformation, voire transmutation du travail, de façon qu’il devienne à son tour « le premier besoin de l’homme» (Gloses), et en ce sens non pas la négation mais la réalisation du désir humain (non pas l’opposé, mais l’équivalent du principe de plaisir : idée que Fourier avait illustrée de façon grandiose et surréaliste). De fait, on observe toujours aujourd’hui une profonde ambivalence des attitudes de la classe ouvrière envers le travail (tantôt objet de dégoût, tantôt moyen d’affirmer son individualité malgré l’exploitation et contre elle), qui interdit d’extrapoler tout simplement l’une des deux tendances contradictoires qu’elle unit. Enfin, la difficulté tient à la position même de « théoriciens » que Marx et Engels occupent à l’intérieur du mouvement ouvrier : il faudrait pouvoir analyser de façon elle-même critique les contradictions parfois aiguës du rapport entre l’intellectualité de la « théorie révolutionnaire» et les pratiques ouvrières, ce qui s’est avéré psychologiquement et historiquement difficile, pour ne pas dire impossible.

Dès lors, dans la majeure partie des textes marxistes classiques, le problème de la division TM/TI, perdant sa position centrale, ou bien se déplace, ou bien figure comme un simple horizon anthropologique, voire un point de fuite philosophique. Horizon du futur : référence au communisme comme fin de l’ « asservissante division du travail ». Horizon du passé, voire du préhistorique : tentative d’Engels de rattacher les commencements de la lutte des classes au rôle joué par le travail dans l’hominisation, dans une perspective évolutionniste (même si elle se démarque du « darwinisme social »). Dans Le Capital, la division TM/TI n’est plus fondatrice, mais subordonnée à la théorie économique de l’exploitation capitaliste : elle devient alors l’objet d’analyses concrètes plus précises mais plus limitées. Elle se coupe fondamentalement de toute visée d’histoire universelle. En contrepartie, ces analyses anticipent de plusieurs décennies sur la constitution d’une sociologie du travail industriel et la critique du taylorisme. » (Précisons qu’on lira également avec profit à ce sujet la brochure de Bruno Astarian « Division du travail, division de la propriété et valeur »)

Donc plutôt que d’aller sonder les reins du barbu nous souhaiterions aborder cette question du rapport du marxisme à la division du travail sur un angle plus « concret », et certes pas « psychologique » (cf Balibar), en émettant l’hypothèse qu’il signale bien à sa manière la façon dont l’évolution du mouvement ouvrier organisé s’est articulée, dans moult nuances, au déploiement progressif de la subordination réelle du travail au capital et à la seconde révolution industrielle. On sait que l’introduction du taylorisme, avant une première guerre mondiale qui fera tant pour son succès ultérieur, fit l’objet de fortes résistances de la part des ouvriers qualifiés ( ainsi en france les grèves chez Renault évoquées notamment par Bruno Astarian dans sa brochure sur « les origines de l’anti-travail« ). Or cette même époque voit la consolidation de l’emprise sur cette classe ouvrière des pays d’Europe occidentale d’un mouvement socialiste où règnent sans partage des intellectuels bourgeois qui ont fait de leur science marxiste et de ses pronostics contemplatifs la justification principale de leur pouvoir. Ainsi donc la révolution qui se prépare dans la division du travail, à savoir « l’expropriation du savoir ouvrier et sa confiscation par les directions d’entreprise » ( Coriat L’atelier et le chronomètre), trouve en quelque sorte son pendant dans l’émergence d’une représentation ouvrière qui s’oppose à la classe au nom même d’une théorie qui a justement pour horizon officiel l’abolition de la division du travail. L’accentuation de la séparation entre travail manuel et intellectuel dans la production et la bureaucratisation afférente à celle-ci est pour ainsi dire préparée puis accompagnée par l’approfondissement de ces deux mêmes phénomènes dans le mouvement ouvrier organisé. On comprendra aussi que dans ce contexte l’abolition évoquée plus haut ait été bien entendu, dans le jour le jour de la vie partidaire et théorique, renvoyée aux calendes grecques… Le réformisme plus ou moins assumé de ces partis socialistes à la sortie de la boucherie de 14-18 va rapidement clore un volet de ce compagnonnage embarrassé entre marxisme et division du travail qui va toutefois se perpétuer dans la contre-révolution bolchévique.

Il existe à ce sujet un plaidoyer presque comique dans son acharnement à défendre le dictateur russe : Lenine, les paysans et Taylor de Robert Linhart. Citons tout d’abord Lénine lui-même qui résumait parfaitement son programme, à savoir le parachèvement de la contre-révolution comme avènement du capitalisme d’État et plein déploiement de la seconde révolution industrielle : « […] toute la grande industrie mécanique, qui constitue justement la source et la base matérielle de production du socialisme, exige une unité de volonté rigoureuse, absolue, réglant le travail commun de centaines, de milliers et de dizaines de milliers d’hommes. Sur le plan technique, économique et historique, cette nécessité est évidente, et tous ceux qui ont médité sur le socialisme l’ont toujours reconnue comme une de ses conditions. Mais comment une rigoureuse unité de volonté peut-elle être assurée? Par la soumission de la volonté de milliers de gens à celle d’une seule personne.

[…] la soumission sans réserve à une volonté unique est absolument indispensable pour le succès d’un travail organisé sur le modèle de la grande industrie mécanique. Elle est deux fois et même trois fois plus indispensable dans les chemins de fer. Et c’est ce passage d’une tâche politique à une autre en apparence totalement différente de la première, qui constitue toute l’originalité du moment actuel. La révolution vient de briser les plus anciennes, les plus solides et les plus lourdes chaînes imposées aux masses par le régime de la trique. C’était hier. Mais aujourd’hui la même révolution exige […] justement dans l’intérêt du socialisme, que les masses obéissent sans réserve à la volonté unique des dirigeants du travail. Il est clair qu’une pareille transition ne se fait pas d’emblée. »

Après avoir cité de tels passages, Linhart parvient tout de même à cet ahurissant plaidoyer : on aurait là un paradoxe, l’introduction du taylorisme visait en fait, en permettant la baisse du nombre d’heures voire de jours de travail, à laisser plus de temps libre pour l’exercice du pouvoir dans les soviets, soviets dont on sait qu’ils ne sont dés la première année plus que des coquilles vides ( voir « The Bolsheviks and workers’ control: the state and counter-revolution » de Maurice Brinton). En effet pour Linhart « L’obsession de Lénine reste la même : permettre aux ouvriers de participer concrètement à la direction des affaires de l’État. » De même plus loin, Linhart tente, tout aussi piteusement, de faire justice à d’autres arguments en faveur de cette terreur taylorienne : la lutte contre la bureaucratie, alors qu’il admet lui même qu’elle découle comme de source de cette nouvelle organisation du travail, ou l’insupportable résistance des cheminots mencheviks et anarchistes : « Brisant l’autonomie ouvrière qui subsistait dans le procès de travail capitaliste, Taylor avait entrepris d’exproprier les monopoles et les fiefs ouvriers fondés sur le métier. Dans la logique léniniste, le prolétariat exproprie d’une façon en partie analogue, en la soumettant à une direction stricte, une fraction de lui-même qui s’est autonomisée jusqu’à entrer en contradiction avec les intérêts vitaux de l’ensemble de la classe. » (Pour en revenir un instant à la psychologie, on comprend mieux ici les divers déboires dans ce domaine de l’auteur de L’établi…)

Pour en finir sur l’aspect doctrinal de toute l’affaire, on pourrait dire que le léninisme, comme idéologie « extrémiste » de la seconde révolution industrielle, manifestait visiblement ce que la sanctification des forces productives dans le marxisme social-démocrate contenait essentiellement : la nécessité de la dictature des spécialistes. La concrétisation ( dictature contre-révolutionnaire) ou non ( accompagnement réformiste) de ce prémisse ayant dépendu des conjonctures et luttes de classe locales. Dans ce cadre il n’y a eu ni aberration périphérique, ni hasard de l’histoire : « Le mode de production léniniste est défini par un certain niveau de développement des forces productives, le parti construit sur le modèle de la fabrique capitaliste à des fins militaires et par des rapports de production établissant le monopole de la pensée supposée vraie et de la force légitime par les membres du parti. » (Dominique Colas Le léninisme, ouvrage qui fourmille d’incises très utiles sur ce point, on lira également avec profit Anson Rabonbach The Human Motor. Energy, Fatigue and the Origins of Modernity). Si donc « le léninisme est trivial : son idéal est celui du capital » (idem), il n’aura certes pourtant pas l’efficience de ce dernier et va, pour tout dire se retrouver au bout du compte piégé par cette question de la division du travail.

C’est Don Filtzer dans son article « Labor discipline and the decline of the soviet system » et dans son livre Soviet workers and Stalinist industrialization. The formation of modern Soviet production relations, 1928-1941, qui a le mieux analysé cette trajectoire. Nous nous permettons donc d’en traduire un long passage tiré de « Labor Discipline (..) » :

Contrôle sur le temps de travail

« L’utilisation du temps de travail en Union soviétique durant l’industrialisation stalinienne pourrait sembler s’inscrire dans le schéma classique des autres industrialisations. Mais le turnover et l’absentéisme étaient importants. La discipline dans la routine de travail était lâche, et les travailleurs gaspillaient énormément de temps à se promener dans les ateliers, à parler avec leurs collègues, à sortir s’en griller une, à partir en avance pour aller diner ou rentrer à la maison. Les ateliers de production se sont, disait-on alors, transformés en « boulevards et en salons ». Il y avait également d’autres différences avec les sociétés occidentales. Bien que la majeure partie de la force de travail était recrutée parmi des paysans qui subissaient un déplacement forcé massif ( et de ce fait amenaient avec eux un profond ressentiment vis à vis du régime), on trouvait aussi un noyau de vieux travailleurs qui n’étaient pas artisans, mais appartenaient à la classe ouvrière qui s’était formée durant la phase précédente d’industrialisation tsariste, durant la révolution prolétarienne triomphante et lors de la NEP. Un fort turnover couplé à une attitude extrêmement désinvolte vis à vis de l’usage du temps de travail, faisaient depuis longtemps partie de la culture de ces travailleurs.

Plus important encore, avant les années 30 beaucoup de ces travailleurs avaient joui d’un haut niveau de contrôle de l’intensité et de l’organisation de leur travail. Dans des industries, comme l’ingénierie et les textiles, les opérateurs qualifiés ( principalement masculins) décidaient eux-mêmes de l’organisation et de la séquence des travaux et accomplissaient, par eux-mêmes ou avec des équipes de travail qu’ils avaient eux-mêmes recruté toutes les opérations du processus de production, y compris la maintenance et la réparation des machines. De telles pratiques coutumières avaient permis de résister aux tentatives des années 20 d’imposer le taylorisme et les normes de rendement « scientifiques » dans l’industrie soviétique. Les nouveaux travailleurs venant des campagnes n’arrivaient pas dans un espace vide et vierge mais dans des usines et chantiers où les travailleurs étaient habitués à une très grande indépendance.

Sans surprise ces traditions étaient incompatibles avec les méthodes de contrôle autoritaires et hypercentralisées appliquées par l’élite stalinienne. On spécialisa et individualisa donc à l’extrême les processus de travail. Ce qui étaient jusque là des procès de production intégrés furent désormais décomposées en d’innombrables petites tâches, chaque travailleur n’accomplissant qu’une seule opération spécifique. Les économistes justifiaient cette politique par le fait que les millions de paysans inexpérimentés qui travaillaient désormais dans l’industrie ne pouvaient pas accomplir d’opérations plus complexes. Plus importants néanmoins étaient les buts politiques que cette restructuration servait. D’abord elle supprimait tout contrôle des travailleurs sur la conception des tâches, celle-ci devenant le domaine exclusif du management. Ensuite, c’était avec l’extrême individualisation des salaires et l’application du salaire au pièce, un instrument primordial d’atomisation de la force de travail et de neutralisation de toute résistance potentielle à l’autorité centrale. L’organisation du travail, comme diverses mesures incitatives, poussaient les travailleurs à ne se préoccuper que de leur propre mission étroite au sein de la production, plutôt que de cette dernière dans son ensemble. Cela bénéficiait au régime puisque cela sapait la solidarité entre les travailleurs mais pour un coût économique énorme. Les travailleurs étaient incités à dépasser leurs objectifs de production personnels, sans prêter attention au besoin de coordination entre les différentes phase de production. Si certains travailleurs allaient plus vite ou étaient plus productifs que les autres, cela ne débouchait pas sur une augmentation correspondante de la production de valeurs d’usage ; cela ne menait qu’à des stocks de surplus qu’on ne pouvait plus assembler pour aboutir au produit final. Dans la direction, la même logique s’appliquait : les managers d’atelier, dans leurs tentatives de surpasser les objectifs que leur avait fixé le plan se concentraient sur les pièces ou produits les plus faciles à produire, ignorant les éléments plus complexes ou couteux qui étaient pourtant tout aussi essentiels à l’assemblage final.

L’hyperindividualisation du travail créait d’innombrables opportunités par lesquelles les travailleurs pouvaient se réapproprier de larges portions de leur journée de travail. Ici il devient impossible de distinguer les violations délibérées de la discipline citées plus haut du temps perdu du fait du système bureaucratique. Les ouvriers pouvaient perdre plusieurs heures lors d’un changement de poste à la recherche d’une pièce ou d’un outil manquant, en passant à d’autres activités du fait d’un changement dans les priorités du plan, en attendant les ordres d’un contremaître ou qu’un régleur vienne ajuster un tour. La pratique consistant à prolonger les pauses déjeuner a souvent été rendue nécessaire par le besoin de partir tôt pour éviter les longues files d’attente, car les usines ne disposaient pas de réfectoires assez grands pour accueillir la totalité des travailleurs. De même les travailleurs devaient parfois partir plus tôt car les transports n’étaient pas coordonnés avec les horaires des changements d’équipe et qu’ils n’avaient pas d’autres solutions pour rejoindre leur domicile. De même, il est clair que les travailleurs pouvaient utiliser ces circonstances objectives comme prétextes pour voler du temps pour eux-mêmes.

Nous devons préciser, à ce point du textey que ces perturbations de la production et les pertes de temps de travail qui en découlaient ne signifiaient pas nécessairement une réduction dans l’intensité du travail. Tout d’abord les périodes creuses, en particulier celles causées par la pénurie de pièces, devaient être rattrapées par un usage massive des heures supplémentaires, y compris lors des jours de repos et lors des légendaires « prise d’assaut » quand un atelier ou une entreprise devait produire la plus grande partie de sa production mensuelle ou trimestrielles que lui avait assigné le plan avant la clôture du délai. Ensuite les arrêts de production ne réduisaient pas nécessairement les contraintes du travail. Les travailleurs soviétiques disaient eux-mêmes qu’il était fréquemment bien moins épuisant de travailler selon un rythme régulier, même élevé, que dans un rythme irrégulier d’arrêts et de redémarrages. Les travailleurs trouvaient également frustrant d’avoir à courir à travers l’usine pour chercher des outils ou des pièces manquantes, de déchiffrer ou de modifier des plans mal dessinés, ou d’adapter les process car les matériaux ( ainsi les lingots de métal) était trop dures, trop larges ou produit selon des spécifications erronées. Enfin ces arrêts pouvaient réduire significativement leurs revenus, bien que les ouvriers aient souvent été en mesure de négocier avec les managers pour que ces pertes soient compensées.

Néanmoins il est sûr qu’une bonne partie de la production était perdue du fait que les travailleurs étaient mesure de réduire délibérément l’intensité du travail. Durant la première décennie de l’industrialisation stalinienne on essaya toutes sortes de méthodes et de campagnes de mobilisation pour briser ce contrôle. En 1928 et 1929, on introduisit le système de production continue, les usines étant censées fonctionner à temps plein sur le modèle des trois 7 ou des quatre 6. Le système fut abandonné du fait de la charge trop importante demandée à la machinerie et le fait que les familles n’avaient plus de temps libre en commun. Dans les années 30 le régime devint obsédé par les études de temps et de mouvements – ce qu’on appelait des « photographies de la journée de travail »- qui étaient principalement utilisées pour identifier les zones de la journée ou le temps de travail était relaché afin de justifier l’imposition de normes plus strictes. Le summum de cette politique fut bien entendu atteint avec le stakhanovisme, qui utilisait des renforcements drastiques des normes et des baisses du coûts du travail pour forcer les travailleurs à intensifier leur usage du temps de travail pour sauvegarder leurs précieux revenus. Il faut bien dire que ces diverses campagnes échouèrent au bout du compte et ne parvinrent pas à avoir un impact réel sur la façon dont la production étaient organisée et accomplie. Bien au contraire puisqu’on voit qu’à la fin des années 30 les pratiques de travail du début de la décennie faisaient désormais partie de la coutume, des prérogatives auquel les travailleurs n’avaient pas l’intention de renoncer.

Les ouvriers continuaient à gaspiller un temps démesuré, parfois délibérément, parfois du fait de la désorganisation générale de l’industrie. A cause de la pénurie de travailleurs et de l’absence de sanctions contre le chômage, les managers étaient incapables de briser ce type de comportement. Il est vrai que ces pratiques disparurent largement lors de la guerre, mais elles réémergèrent comme un fait constitutif de l’organisation industrielle dés la période de Kroutchev.

Cela nous amène à une autre différence fondamentale entre l’industrialisation stalinienne et l’industrialisation occidentale. Si ces pays ont pu instiller une culture de la production appropriée aux besoins du capitalisme moderne, ce processus fut pour le moins inachevé en Union Soviétique. Si on regarde isolément les documents qui nous viennent des années 30, on peut très naturellement supposer que cela ne relevait pas d’une culture de la production spécifiquement soviétique, mais du comportement d’une force de travail paysanne dans les premières phases de son adaptation à la vie industrielle. On pourrait dire la même chose de l’utilisation laxiste du temps de travail dans les années 20, puisque même les travailleurs qualifiés n’avaient quitté le village que depuis deux ou trois générations et la plupart avaient encore des liens étroits avec la campagne et sa culture. Mais si on prend une approche plus large, on peut remettre cette thèse en question .

Dans les années 50 et 60, il n’y avait plus de paysans travailleurs mais une force de travail urbanisée. Dans les années 79 et 80, il s’agissait d’une classe ouvrière qui avait été employée dans l’industrie depuiis deux (ou plus) générations. Il y a donc une autre explication, c’est à dire que les conditions particulières de l’industrialisation stalinienne ont produit le gâchis de temps de travail comme phénomène spécifique à ce système particulier. Son origine réside dans une combinaison de facteurs conjoncturels : l’hostilité vis à vis du régime ressentie par les ouvriers et les anciens paysans, l’importation dans la vie industrielle d’habitudes et d’attitudes vis à vis du travail préexistantes, leur atomisation politique, la pénurie de main d’oeuvre, les dislocations causées par les méthodes bureaucratiques d’industrialisation et la vitesse délirante à laquelle elles ont été imposées. Tout cela pris ensemble contribua à donner aux travailleurs des opportunités significatives – et souvent les a forcé- à affirmer leur contrôle sur le processus de travail. Une fois établie ces pratiques de travail sont devenues un élément fondamental du mode de production. Elles étaient loin de disparaître alors que le système gagnait en maturité puisque ce dernier les reproduisait en permanence. »

On imagine qu’une certaine momie taylorolâtre a du bien des fois se retourner dans son mausolée ! En tout cas le rapport entre « pouvoir marxiste » et division du travail ne s’est pas arrêté là, pour les pays de l’est voir par exemple Salaire aux pièces. Ouvrier dans un pays de l’Est de Haraszti Miklos, surtout en Chine où il a pris un tournant pour le moins surprenant.