« L’océan est la prochaine Frontière »

Voilà ce qu’a déclaré le 27 mai, à un journaliste du Financial Times, Chad Elwartowski, un citoyen américain ayant fait fortune dans le Bitcoin et qui vivait jusqu’au mois dernier sur la mer dans une sorte de capsule flottante à proximité de la Thaïlande. Récemment son embarcation a été arraisonnée et remorquée à terre par la marine thaïlandaise et Mr Elwartowski et sa compagne risquent désormais une inculpation pour violation de la souveraineté thaïlandaise, délit potentiellement passible de la peine de mort. Si l’événement a fait un peu de bruit c’est que Chad Elwartowski est membre du mouvement libertarien des « seasteaders ». Selon la définition courante le seasteading « est un mot-valise anglophone désignant un projet de création de bases permanentes d’habitation sur la mer, et en particulier sur les zones maritimes qui ne sont actuellement revendiquées par aucun gouvernement. »

Le mouvement, initié par le milliardaire Peter Thiel, fondateur de PayPal et Patri Friedman, le petit-fils de l’économiste Milton Friedman, annonce sur son site vouloir créer des cités flottantes qui « permettront à une nouvelle génération de pionniers de tester pacifiquement de nouvelles idées pour améliorer le vivre-ensemble. (…) Actuellement il est très difficile d’expérimenter des alternatives sociales sur une petite échelle; les pays sont tellement énormes qu’il est difficile pour un individu de parvenir à faire la différence. Le monde a besoin d’un endroit où ceux qui souhaitent expérimenter la construction de nouvelles sociétés puissent tester leurs nouvelles idées. Toute la terre ferme étant déjà attribuée, il faut donc faire des océans la nouvelle Frontière pour l’humanité. »

Ce qui pourrait ressembler à une sympathique utopie un peu loufoque constitue plutôt pour l’universitaire australien Peter Newman le projet d’ « un apartheid de la pire espèce » Ces villes flottantes « ne contribueraient à aucuns biens communs, ne paieraient pas d’impôts. Elles sont juste pensées pour permettre à des riches de se faire un place au soleil et sur la mer. » En l’occurrence, si divers projets en Thaïlande ou en Polynésie française stagnent ou prennent l’eau, il n’est pas impossible, que, sous prétexte d’ailleurs de montée des eaux, on voit apparaître un jour ou l’autre ce type de ville flottante, acmé de la « fuite du capital ». Ce qui semble tout de même aller à contre-courant du cours des choses, alors que se déroule une réforme relative mais réelle de l’Off-shore ( fin de certains paradis fiscaux grâce à l’échange automatique d’informations, incitation au rapatriement des profits via les baisses d’impôts de l’ère Trump et divers projets de taxation des GAFA), et surtout dans un contexte de tensions grandissantes autour des eaux territoriales, des zones exclusives et des voies de passage un peu partout dans le monde et particulièrement en Asie ( La Chine ne multiplie-t-elle pas les iles artificielles pour faire valoir ses droits en Mer de Chine ?) …

Mais, après tout, même le projet le plus « marginal » ou anecdotique participe de ce que Sandro Mezzadra et Brett Neilson décrivent dans La frontière comme méthode où : « des espaces tels que les zones économiques spéciales, les couloirs et les enclaves, loin d’être à la marge et de constituer l’exception, offrent un point de vue privilégié sur la globalisation et les tensions, frictions et conflits qui l’accompagnent. Les technologies de frontiérisation qui rendent possibles de tels espaces s’entrecroisent avec les frontières des États et contribuent à la formation de nouveaux assemblages territoriaux dans le fonctionnement de la gouvernementalité et de la souveraineté. Ces espaces politiques émergents ne peuvent être correctement saisis au moyen de métaphores de verticalité et d’englobement, qui sont intimement liées à l’histoire de l’État moderne. »

Murs et propriété privée : reloaded

Autre « initiative privée » signalée cette semaine dans la presse, la construction d’un mur sur une parcelle donnant sur la frontière américano-mexicaine et appartenant à un particulier, par le Groupe We Build the Wall qui a d’ores et déjà collecté 20 millions de dollars pour construire, sur initiative privée donc, le fameux mur tant promis par le président Trump. Or paradoxalement l’un des enjeux peu évoqué de la construction éventuelle du dit mur c’est que l’État fédéral sera probablement obligé d’effectuer de très nombreuses saisies de terres. Comme l’explique le reporter Christian Miller qui suit le sujet pour le site ProPublica si la majeure partie des terres qui bordent la frontière mexicaine appartiennent d’ores et déjà à l’Etat américain, le Texas constitue une exception de poids puisque ces terres y sont encore pour la plupart encore privées. L’État américain si il veut construire le mur devra donc exercer son droit de préemption. La législation américaine sur le sujet qui remonte au New-Deal est particulièrement extensible, l’État peut ainsi s’approprier littéralement du jour au lendemain un terrain en fixant lui-même le montant de la compensation qui peut toutefois ensuite faire l’objet d’une négociation si le propriétaire a assez de moyens pour aller en justice, etc..

Ainsi le mur, symbole si il en est de la propriété privée peut aussi devenir le signe de son impuissance face au pouvoir discrétionnaire de son plus vieux compère, l’État. Leur rapport éminemment dialectique ne se résumant bien évidemment pas à une simple coexistence comme le notent Mezzadra et Neilson : « Non seulement les frontières de la propriété privée furent établies et généralisées avec l’intervention directe de l’État, mais il existe un parallèle logique entre le concept de propriété privée et le tracé des frontières territoriales constitutives de la souveraineté. Giambattista Vico, dans son ouvrage La Science nouvelle (publié en 1744), utilise le concept de frontière d’une façon particulièrement frappante pour montrer la continuité entre l’établissement de la propriété privée et la formation de l’État. Dans la partie de son livre intitulée « De la garde des frontières », il écrit qu’« il importait de poser les limites des champs pour mettre un terme à l’infâme communauté des choses ou des propriétés qui avait entretenu les hommes à l’état de barbarie. Ces limites servirent d’abord à désigner les propriétés des familles, puis celles des races ou des maisons, celles des peuples ensuite, et enfin celles des nations » (Vico 1993, 372).

La souveraineté d’État et la propriété privée », écrit le juriste italien Ugo Mattei, « partagent une même structure, d’exclusion et de discrétion souveraine » (Mattei 2011, 45). Loin d’être l’autre du pouvoir d’État, ou plus simplement sa limite, la propriété privée se constitue et se développe dans le même cadre, dont l’établissement est rendu possible par de multiples processus de frontiérisation du commun. »

Servilités de l’échange

On ne sait pas encore si les mesures annoncées par Trump le 30 mai, à savoir une hausse des droits de douane de 5% sur tous les produits provenant du Mexique à partir du 10 juin, hausse qui pourrait se poursuivre si le pays ne parvient pas à arrêter l’afflux de migrants d’Amérique Centrale, seront effectivement appliquées mais si c’était le cas elles constitueraient certainement un tournant assez saisissant. En effet, faire passer le contrôle de la circulation du travail vivant avant les impérieuses nécessités des chaines de valeurs, qu’il faut bien évidemment tempérer par le racisme utilitariste de certains secteurs d’activité ( cf le rapport étroit entre sur-mobilisation raciste et exploitation du travail saisonnier à Almeria, dans le Gard français ou au Texas ), représente une fuite en avant assez audacieuse dans le compromis plouto-protectionniste. Un journaliste du monde écrit ainsi imbécilement : « L’initiative de M. Trump est déconcertante, car elle mélange des sujets qui n’ont rien à voir (le commerce et l’immigration). » Or l’articulation entre libre circulation des capitaux et des marchandises et entraves diverses mises à la mobilité d’une force de travail qui voudrait échapper à la segmentation des subordinations nationales est bien évidemment une clé de voute de la globalisation. Et, d’une certaine manière, l’adéquation impossible entre besoins du capital et flux de main d’oeuvre était jusqu’ici compensée par les effets neutralisant de la mobilisation idéologique autour de l’identité nationale et de l’enracinement de substitution, mâtinés selon les pays de niveaux divers de welfare-chauvinisme. Mais la base de ces divers national-populismes n’était pas marginalement mais absolument protectionniste ( c’est à dire aussi « androprotectionniste », d’où la conjonction avec les mesures contre le droit à l’avortement). Que Trump veuille donc appliquer la totalité de ce programme ne peut donc qu’effrayer tout le monde, y compris toute une partie de ceux qui ont voulu faire jusqu’ici « bonne fortune contre mauvais coeur » avec le personnage.

Les balles ne connaissent pas de frontières

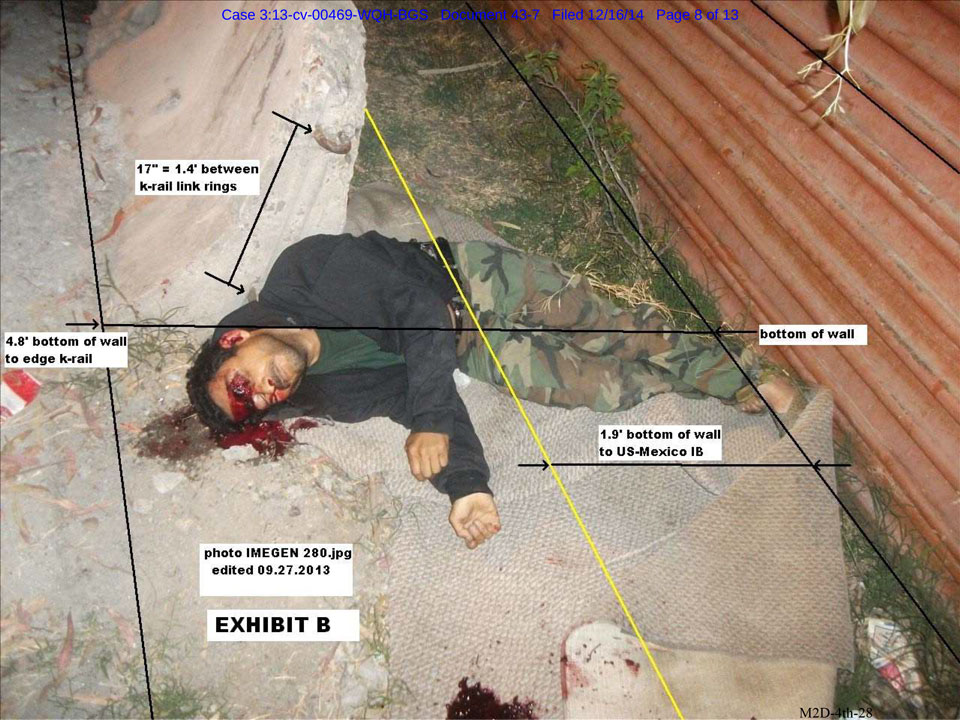

La cour suprême américaine a accepté le 28 mai de statuer sur le cas des parents d’un adolescent tué par un agent de la police américains de l’autre côté de la frontière et qui veulent déposer plainte devant une cour fédérale. Des cas comme celui du jeune Sergio Hernandez Guereca, abattu alors qu’il jouait dans le lit du Rio Grande du côté mexicain, se multiplient ces dernières années, même si les rares procès ont donné lieu à des acquittements. Et d’ignobles arguties juridiques accompagnent ces affaires comme le retrace le journal Vice au sujet de l’assassinat de José Alfredo Yanez Reyes par la police américaine : « Quand il a été tué par par un officier de la police des frontières américaines le 21 juin 2011, après avoir tenté de rentrer aux États Unis, son corps est tombé le long de la ligne invisible qui sépare le Mexique, où il était né, de la Californie. Son pied reposait à San Yisidro mais sa tête ensanglantée reposait à Tijuana. L’emplacement précis de son corps est devenu important quand la famille de Yanez a porté plainte contre le policier qui l’a abattu. Si Yanez, âge de 40 ans, avait été tué aux États-Unis, le droit de la famille à porter plainte serait clair. Mais les droits civils que la constitution américaine garantit – et donc le droit d’amener devant un tribunal un membre des forces de l’ordre- ne s’appliquent pas au-delà de la frontière. Pour cette raison, le gouvernement américain a insisté que Yanez était mort au Mexique. Pour le prouver, le bureau du procureur a embauché un arpenteur pour analyser les photos prises sur les lieux. L’arpenteur a tiré une ligne jaune représentant la frontière directement sur l’abdomen de Yanez, ce qui était censé prouver pour le gouvernement que « la majorité du corps se trouvait au Mexique au moment de la mort. »

Il y aurait probablement bien des choses à dire sur les rapports fluctuants de l’assassinat et de l’extraterritorialité chez les puissances occidentales, petites ou grandes, ou encore sur la vacuité des prétentions à l’universalité d’un droit trop content de s’arrêter à la frontière, mais la simple et horrible photo du cadavre José Alfredo Yanez Reyes illustre malheureusement trop bien la véracité et l’actualité de ce slogan, souvent cité par Mezzadra et Neilson, « « we did not cross the border, the border crossed us »